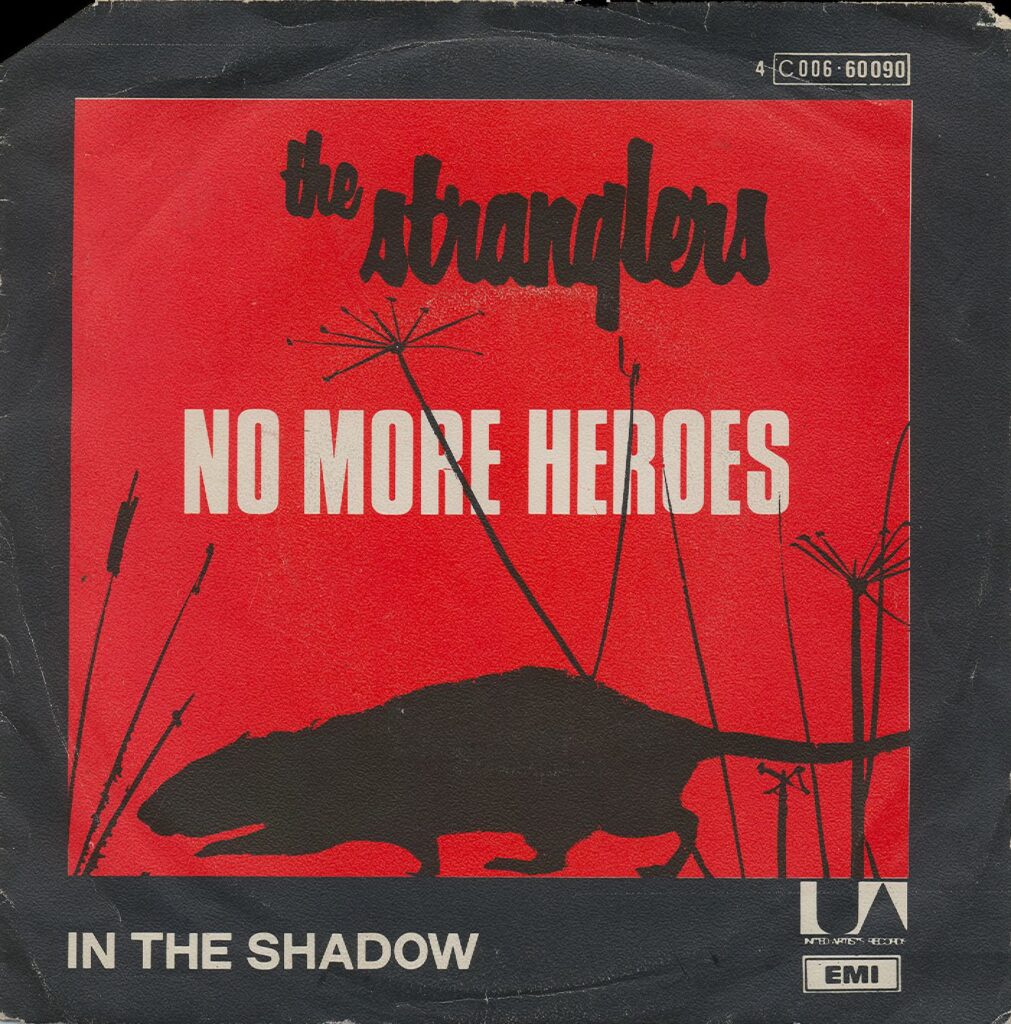

Hay una canción publicada en 1977 por el grupo punk británico The Stranglers que afirmaba que ya no quedan más héroes. “No More Heroes”, se llama. ¿Qué pasó con Trotsky, con Lenin, con Sancho Panza, con Elmyr de Hory?, se pregunta la canción. Lo que pasó fue que todos vieron arder sus propias Romas, se responde a sí misma. Ya no quedan más héroes, sigue el estribillo, ya no quedan más héroes. Eso puede ser cierto, también puede no serlo, pero sin dudas ya no quedan muchos grupos de música para alienados que compongan canciones sobre Elmyr de Hory.

Usar a Elmyr de Hory para decir que ya no quedan héroes es casi tan extraño como usar a Stranglers para decir que ya no quedan compositores de música de tradición popular que canten sobre algo que no sean amores, alcohol, automóviles, políticos corruptos o niños que se mueren de hambre en África. No importa si ya no quedan héroes; tampoco importa si ya no quedan compositores que asuman cierto riesgo estético. Lo que sí importa es que usamos vehículos curiosos para movilizar nuestras inquietudes, para volverlas aprehensibles ante los demás y ante nosotros mismos. Que usamos a Elmyr de Hory para hablar de heroísmo; a Stranglers para hablar de riesgo artístico.

Desde hace unos años entiendo cada vez más a los chiflados lunáticos que te detienen en la calle para predicarte la Biblia o la palabra revelada de Dios. Incluso empiezo a tomarles simpatía. Antaño, cuando era todavía mucho más imbécil que en la actualidad, tenía algunas frases bien ensayadas para sacarlos carpiendo a ellos y a sus supersticiones medievales; ahora, en general, suelo excusarme con mucho respeto. Otras veces me quedo oyéndolos un rato y asintiendo con la cabeza. Escuchar durante cinco minutos a alguien que te habla sobre lo que tenés que hacer para darle un buen destino a tu alma no puede ser tan terrible. No importa que no le creas nada. No importa que te parezca una sarta de sandeces. La música rock es una sarta de sandeces compuesta e interpretada por gente a la que no le creo nada, pero eso nunca me impidió disfrutarla. Dedicarle cinco minutos a un chiflado lunático que intenta revelarte el sentido del universo probablemente no cambie tu vida, pero acaso hagas mucho mejor la suya; acaso, luego de hablarte cinco minutos, el chiflado lunático crea que haber salvado el alma de alguien y cuando se acueste en su cama en la noche se sienta condenadamente bien. Y si conseguir eso cuesta sólo cinco minutos y mantener en silencio la vocecita cínica de la hija mayor de la familia Morgendorffer, pues bien, es un pequeño esfuerzo con el que puedo vivir sin problemas.

Ya no quedan héroes. Simplemente hacemos lo que podemos.

Esta semana me encontré hablando sobre una serie de televisión que se emitió entre 1981 y 1983: El gran héroe (The Greatest American Hero). La premisa era sencilla: un enorme platillo volador le dejaba a un profesor de escuela secundaria, el enrulado rubicundo Ralph Hinkley (interpretado por el actor William Katt), un traje de superhéroe, estilo Superman pero en rojo, que le daba habilidades como volar, invulnerabilidad, fuerza, todo lo que necesita un superhéroe de capa y calzas ajustadas. El traje venía con un manual de instrucciones, pero Ralph lo perdía, se le caía en el medio del campo. Entonces tenía problemas para controlar sus poderes: volaba despatarrado, aterrizaba estrellándose contra tachos de basura, se volvía involuntariamente invisible, cosas así.

Era un divertimento pasajero con una canción pegajosa, ñoña y sensiblera (que luego George Constanza reversionó para su contestador automático); un semillero de estrellas que no fueron (pienso en Michael Paré, que viajó en el tiempo gracias al experimento Filadelfia; o en Faye Grant, que se cargó unos cuantos lagartos en V); otra serie familiar de la escudería de Stephen J. Cannell; una buena broma sobre el estereotipo del superhéroe de la época de Reagan y Thatcher; otra versión de la guerra del bien y del mal. Pero también podrías usar el concepto de esa serie para decir algo diferente. Tenés un traje que te permitirá hacer del mundo un lugar mucho mejor, pero perdiste su manual de instrucciones. ¿Quién no se sintió así alguna vez? Con su traje de héroe planchado y calzado, pero sin saber cómo usarlo, sin ninguna pista de cómo echarse a volar o cómo disparar rayos láser por los ojos. Tipos como Paulo Coelho escribirían libros que se venderían por millones con ideas más ramplonas que ésta. Y los lectores, emocionados, repetirían las semblanzas: “De nada sirve tu traje de superhéroe si dejas caer su manual de instrucciones”. Joder. Hasta podrías anotar la frase en los sobrecitos de azúcar de los bares porteños.

Usamos las herramientas que tenemos disponibles. Usamos los vehículos que mejor manejamos. La otra noche, por ejemplo, un amigo le daba ánimos a otro amigo que tenía el corazón con agujeritos. Yo escuchaba con atención porque estaba seguro que algo podría escribir y así convertir el dolor ajeno en dinero. Le dijo:

—Recordá que tu relación con esa chica estaba terminada hacía rato. Conseguiste una vida extra por pura suerte. Duró lo que tenía que durar. Es hora de pasar a otro juego, meter otra moneda y usar las tres vidas nuevas, a la espera de dejar tus iniciales en el registro de records. Que durará hasta que desenchufen la máquina al final del día o hasta que se corte la luz.

¿Y cómo no entender entonces a los chiflados lunáticos que predican parábolas bíblicas en la calle? Explican el mundo con el material que conocen, con los vehículos que manejan con mayor precisión. Como todos nosotros. Pueden ser películas de monstruos, o escenas de Los Simpson, o canciones que no conocen ni sus autores, o superhéroes con trajes rojos y sin manuales de instrucciones. Puedo entender que trazar una parábola a partir del libro sagrado venerado por media humanidad no es lo mismo que trazarla a partir de las tres vidas que uno obtiene al meter una ficha en un videojuego, pero, ¿por qué no? Usamos lo que tenemos. Conozco mejor el arsenal para liquidar zombies en el Dead Rising de la Xbox que las moralejas del Antiguo Testamento, ¿y qué habría de malo en utilizar el material que conozco mejor para soltar alguna observación sobre la vida, el amor, el entretenimiento, la política, la ciencia, el arte o el destino de las almas? Si el propósito es alentar a un amigo desconsolado, o explicarse a uno mismo por qué cree que sus decisiones son correctas, o darle sentido a sucesos que parecen no tenerlo, o simplemente decir algo sobre alguna cosa, lo mismo da rapiñar a Elmyr de Hory, a The Stranglers, a los videojuegos o al traje de Ralph.

No faltan héroes; faltan manuales de instrucciones. Tampoco es tan grave. Tirate del avión y ya improvisarás el paracaídas. Insisto: Coelho y los fabricantes de sobrecitos de azúcar hicieron fortunas con ideas más taradas que ésta.

Así que calzate el traje y dejá que la capa flamee. No es tan difícil. No tiene por qué ser difícil. Al final todo se soluciona. Al final todo sale bien. Todos leímos los comics. Das tres pasos, estirás los brazos y saltás hacia delante.

Lo próximo que sabrás es que estás en el aire, volando como Superman o como Ralph.